10代の想い出

- 2015/9/17

- コラム

夢見る未来より、語るべき過去がこの歳になると増えたような気がする。

どうしても過去のその時間を取り戻すことは出来ないと頭では理解しているのに

なぜ、人は追憶を語るのであろうか。

遠い過去はぼんやりとしているが、その出来ごとだけに鮮明な記憶があり、いつも思い出される。

遠い過去の想い出だがいつも現在と一緒にある。

不思議だがそれが確かな事実だ。

私は鹿児島の郊外の高校に通う普通の高校生だ。

勉強もするし、所謂、部活動もやっている。

部活動は結構体力のいるスポーツ種目を選択し、今と比べるとはるかに体力もある。

その学校の名物となっていた20kmマラソン(生徒の間では「死の山超え」と噂され脱落者が多くでる、今ではモンスターぺアレントから訴えられるであろう行事だった)でも常に10位以内に入る体力だ。

しかし週1回だけある倶楽部活動は何を考えたか私は「日本文学倶楽部」を選択した。

1年生から3年まで揃っての週1回だけの倶楽部活動である。

学年は違うが皆好きな作家の本を読む。話し合いや議論があるわけではない。

しかし私は柄にもなくこの1時間が楽しみで待ちどうしかった。

高校生に人気だったのであろう。太宰や芥川などの作家が好まれていた。

ある日、顧問の現代国語の先生がある本を買いに行くように私に言った。

私は3年で街中に住んでいたし、倶楽部活動の部長をしていたからだろう。

先生は土曜日の午後、街中にある本屋へ行くように言った。

「はい」と答えた、次の瞬間、先生は「○○も一緒に行け」と2年生の副部長の名を呼んだ。ニキビ顔で色白の文学少女を地で行く女性だ。「はいー」副部長はげだるそうに答えた。

土曜日の午前中の授業が終わり部長である私と副部長の彼女は高校から1kmはある国鉄の駅まで坂を下りた。

私が先を行き、彼女があとをついてくる。並んで歩くのは気が引けた。

高校の最寄り駅からディーゼル機関車で街の駅まで30分、隣どうしに座ったがなにもしゃべらず街の駅についた。

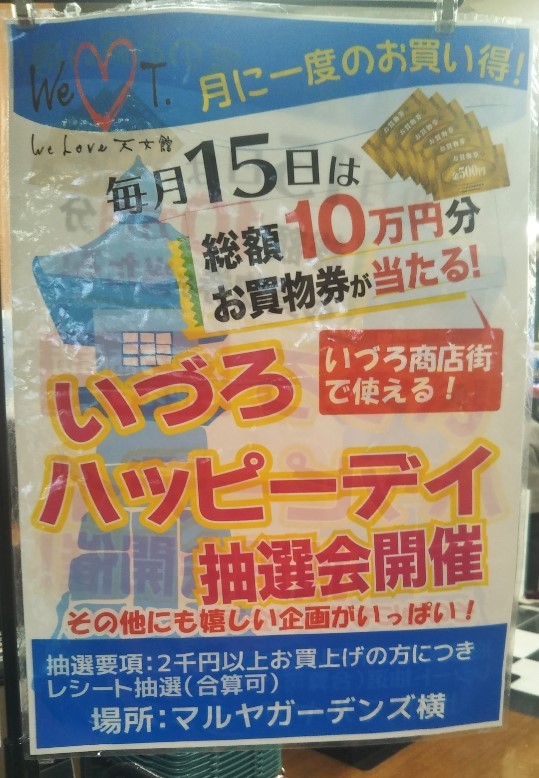

そこからは路面電車だ。電停の4つ目が一番の繁華街の電停だ。

2人はここで初めて並列で歩き、一番大きな本屋へ向かった。

どこにあるかわからない私だったが、副部長はすぐ指定の本を捜し当て「これでいいですか」と尋ねる。

「ああ」と答えしばらくして初めて話した。「好きな作家は」「芥川です」

「芥川で好きな作品は」「初期の短編で蜜柑です」と彼女ははっきり答えた。

私は芥川の本を数冊は読んではいたが、「蜜柑」は読んでいない。「そう」と答えた。

蜜柑か。簡単な名前だな。

それからお互いの好きな本を本屋でさがすことになった。

本棚があり、違う本棚を見ているときはお互い会わないのだが、どうもその日は同じような作家の本をお互いさがしているようで本棚の同じ場所に2人はいるのだ。

お互い意識していないが、意識しているのか。どうも記憶がぼんやりしている。

何か話さないといけない・・・・・

柴田翔の「されどわれらが日々―」を読んだことある、とつい口にでた。

彼女は言う。「時代の困難に立ち向かうか、時代の困難に慣れ合うか」私には答えが出ない。

と言ったっきり「されどわれらが日々―」の背表紙を見つめている。

それが彼女と話した最後の話しとなった。私は受験勉強が忙しくなり、倶楽部活動の時間も自習が多くなった、2年生の彼女を時々廊下で見かけるのだが、

会釈をするだけで会話はない。もうすぐ卒業で私は故郷を離れる。

あれからもう40年経つが彼女が「答えが出ない」と言ったことは今でも「真理だな」とひとり言を言っている。

追憶の彼方の話しである。